汉末以前,中国画的基本功能主要表现为“成教化,助人伦”的政治功利目的。正如陆机所说:“丹青之兴,比雅颂之述作,美大业之馨香。宣物莫大于言,存形莫善于画。”而到了魏晋南北朝时期,中国画内涵发生了巨大而深刻的变化:绘画创造的笔墨思维方式,有着明显的以“意象”为基元的特点。魏晋南北朝时期,人们从艺术本质的深层出发,开始关注艺术的本体语言和精神取向,即对艺术的人性思想和形式美学都提出了许多深刻的见解,个体的“感性存在”从思想和艺术两个方面被深入探索。由此,绘画的功能从政治教化解脱出来,逐步走向主体的自我体验,真正在审美领域得到探究与发展。中国艺术特有的情景交融的“意境”也开始慢慢形成。魏晋士人将其自然审美经验,无论是纵游山水,还是园林艺术,行之于语言文字、线条笔墨,于是开拓出一条新的道路——山水艺术。诗文方面,陶渊明清新自然的田园诗和谢灵运的山水诗已经达到了诗境与画境交融的高超的艺术境地;绘画方面,宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》标志着山水画创作的自觉。不过,由于时代所限,虽然这一时期已经开始有文人参与绘事,有了“士体”和“匠体”的区分,但离诗境与画境交融的写意画还相去甚远。

上世纪末至本世纪初的数十年间,经过几代人的不懈努力,中国画坛总体上呈现出百花齐放、百家争鸣的局面,山水画的发展也迎来了真正意义上的高峰。俯瞰当下,中国山水画发展有着旺盛的生命力,但冷静下来分析不难发现:华丽光鲜的外表难掩内在精神风貌之狰狞。越来越多的从业者专注于技法的创新与风格的多面,作品尺寸越画越大,不厌其烦地执着于对细节的描摹。“视觉冲击力”“展厅效应”等这些原本不属于中国绘画语言体系的“外来词汇”却成为评判作品优劣的重要指标,长此以往,中国画势必走向“穷途末路”。因此,我们应清醒地意识到:各民族艺术的发展是有其内在精神和本质规律的,“借鉴与融合”决不能以丧失中国传统文化精神为代价。所谓“古不乖时,今不同弊”,中国独有的文化传统和人文精神决定了中国山水画艺术的审美倾向,这种倾向就是造型观念上的意象性。

结语

中国传统文化历来推崇“意象”。《周易》以“观象制器”解说中国文化之起源;汉字以“象形”为基础推衍造字规律;中医提倡“藏象”之学;天文历法讲求“观象授时”;中国传统美学以“意象”为核心范畴……“意象”观念伴随着中国文化发展的终始,是形成中国文化独特面貌的根本之所在。

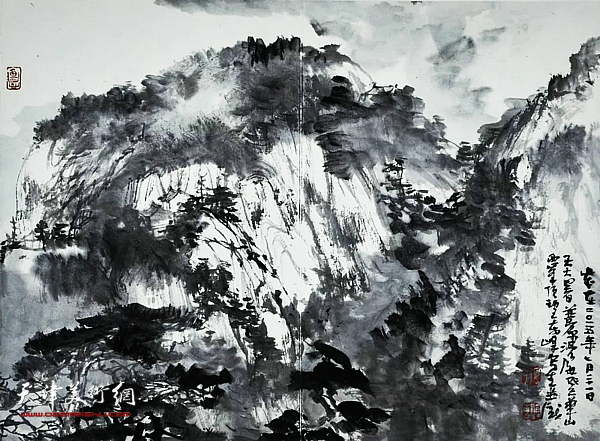

-吴宪生南开大学开讲:阐释现代人物画观尹沧海 《崆峒山写生册》